|

朝日連峰の主峰・大朝日岳と蔵王の熊野岳、刈田岳に登りました (R07.7.5 ~ 8) |

|||||||||||||

|

7月5日(土)~ 7(月) 大朝日岳登山

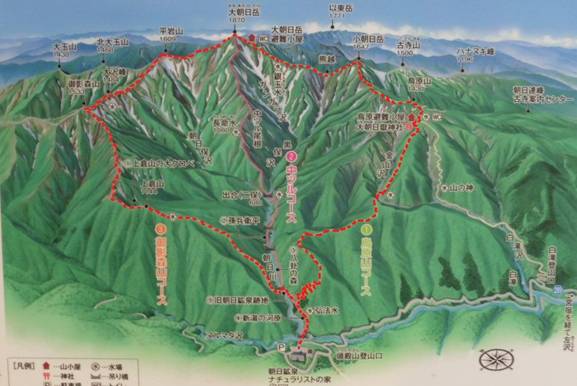

昨年は飯豊連峰の飯豊山~大日岳の計画をしていたが悪天候の連続で断念。今年は天候を見ながら朝日連峰を計画していた。左沢から朝日鉱泉に向かう登山バスがあるのを見つけ日程調整したが、やはり梅雨の季節では思うようにいかず最初の計画は断念、宿もバスも全てキャンセル。今年も無理かと思ったが7月7日が夏季最終登山バスになるのを知って再度計画。幸い雨には当たらないようなので予約し直した。 仙山線は面白山登山の計画を立てたこともある路線。北山形駅から左沢線に乗り換え左沢駅へ。線路は平坦な平野の中を寒河江の街を抜けて走る。左沢駅には予約の登山バス(9人乗りマイクロバス)が待っていて列車を降りた6人が乗り込む。このメンバーはコースは異なるものの二日間の小屋と帰りのバスまで同行することになった。その中の女性一人客はトレイルランの練習で明日は御影森コースから大朝日岳を越えて竜門小屋まで行くという。ただならぬ雰囲気を漂わせている方だった。 登山バスは朝日川に沿った狭い道をくねくねと登っていく。右は落石注意が連発する岩の崖、左は切り落ちて奈落の底の谷底が見えている。対向車が来たらどうしようもない。1時間ハラハラの連続であった。朝日鉱泉に着くと駐車場には10台くらい並んでいた。しかし宿泊したのはバスを降りた6人くらいだけだった。相部屋を想定していただけに意外であったが、皆すでに山に入っているのだろう。登山バスは4千円、宿泊料2食付きで1万円、弁当600円でした。水場やコースの状況など登山情報も掲げられていたが、熊の情報は無かったのでとりあえずは安心。ベランダから明日登る大朝日岳が綺麗に見えていて嬉しくなってきた。 八戸8:11‥(東北新幹線)‥仙台駅10:16‥(仙山線)‥北山形駅11:59‥(左沢線)‥左沢駅13:00~(登山バス)~14:20朝日鉱泉(560m 泊) |

|||||||||||||

|

左沢駅から朝日鉱泉に向かう予約制の登山バスは9人乗りのジャンボタクシー。途中の朝日川沿いの道はすれ違いも出来ないくらいの崖の斜面を進んでいくがハラハラの連続であった。

夏季登山バス(予約制) |

朝日鉱泉の山小屋

今日は宿泊者も少なく部屋は個室になった。山小屋と言ってもレトロな旅館の良い雰囲気の宿。帰りのバス待ちの休憩や食事、温泉入浴もできありがたかった。 |

||||||||||||

|

着いた朝日鉱泉のベランダから大朝日岳(1870m)が見えている。 目を凝らせば明日泊まる大朝日岳避難小屋も見えている。結局大朝日岳が見えたのはこの時だけだった。

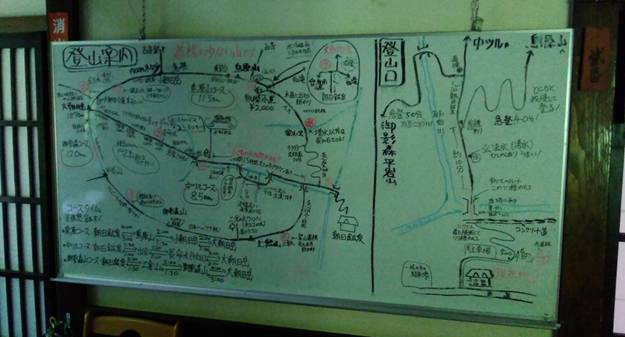

朝日鉱泉から大朝日岳に登る三つのコース情報が説明されている。特にこの山は大朝日岳避難小屋で一泊しなければならないので水場の情報が頼りである。どこも利用できそうなので安心する。 |

|||||||||||||

|

7月6日(日) 今日は朝日鉱泉から鳥原山コースで大朝日岳避難小屋まで

朝食は弁当にしてもらい部屋で食べる。曇天で大朝日岳は雲の中。弘法清水で水を補給して、さあこれからだ‥‥といきなりの1時間の急登を頑張る、蒸し暑いのにくわえ顔の周りを虫が纏わりつく。水場が多い地帯なのだろう。やっと尾根について吹き上げてくる風で生き返る‥‥がまた苦しみが始まる。ハアハアの体で、なんでこんな苦しいことやっているんだと思ってしまう、いつものことである。

朝日鉱泉5:40~7:35金山沢水場~9:45鳥原山(1430m)展望台~11:35小朝日岳(1647m)~13:10銀玉水~14:00大朝日岳避難小屋(1780m) |

|||||||||||||

|

朝日鉱泉からすぐに吊り橋を渡る |

急登を頑張ると湿原のある鳥原避難小屋が見えてきた

それにしても登り始めから虫(ブヨ、ハエ?)には悩まされた。防虫ネットを頭からかぶっているので少しは防げるのだが、耳や手の甲や手のひらまで咬まれる。当日より下山してからが痛み・かゆみが酷かった。こんな山は初めてである。トンボが嬉しそうに飛び回っていた、頑張れトンボ。 |

||||||||||||

|

鳥原山(1430m)の展望台から小朝日岳と雲の中の大朝日岳を遠望

小朝日岳の登りで一カ所雪渓を横切ったが、残雪は硬く急で滑り、キックも効かず危険なので雪渓の途切れた笹薮を慎重に渡った。小朝日岳の山頂は視界なく風も強い。二人連れの女性が休憩していたが、半そで半ズボンの女性が眠いと言って膝を抱えて伏していた。寒そうで倒れないか心配になったが、この二人も避難小屋で一緒になった。 |

|||||||||||||

|

熊越を過ぎると朝日連峰の名花ヒメサユリが見え始めた |

|

||||||||||||

|

右が雲がかかる大朝日岳、明日歩く御影森山(1534m)の稜線が見えている 手前は中ツル尾根 |

|||||||||||||

|

朝日鉱泉から登って来た稜線が見えている。朝日鉱泉から苦しかった急登がよくわかる。最後の水場の銀玉水でペットボトル2本分の水を補給し小屋泊まりに備える。南側はこんなに展望が効くのに北側は全く違って雲と風が強く吹き付ける。おかげで虫は寄ってこないが相変わらず眼前の大朝日岳は全く姿を見せていない。 |

|||||||||||||

|

常に濃い雲が流れる。それでも時々山深い朝日連峰の峰々が見え隠れすると来て良かったと思う、奥は以東岳か? |

2時、昼食無しで歩いていたこともあり疲れてきたころ、やっと大朝日岳肩の避難小屋が見え安堵する。強風と濃い霧で山頂往復はあきらめる。今日は団体客もあって小屋は満員状態、やはり百名山でもあり人気の山だ。簡単に昼食兼夕食を摂り隣と雑談。千葉から来た定年退職3人組は下山の翌日、蔵王に登るという。私と同じ計画に話が弾んだ。マラソンも好きらしく私の記録を聞かれ過去3時間7分で走ったと聞いて驚いていた。シュラフカバーでは少し寒くズボンを重ね着した。幸い今回はいつものイビキに悩まされることなく眠ることができた。 |

||||||||||||

|

7月6日(日) 大朝日避難小屋から朝日鉱泉、山形へ

3時には目覚めてしまった。灯りが不要になったころトイレの混雑が気になって早めに済ませた。夏場は管理人がいることもあってどこも綺麗にされていた。宿泊管理料2千円は安いものだ。外に出るとビュービューの風と濃い霧が流れる。登山者は黙々と身支度して出発していく。こちらも簡単に朝食を摂ってせかされるように小屋を後にする。

大朝日避難小屋5:30~5:50大朝日岳(1870m)~6:50平岩山(1609m)~8:50御影森山(1534m)~10:50上倉山(1144m)~12:17朝日鉱泉~(入浴・休憩)~14:30発~(登山バス)~16:00左沢駅16:16~(左沢線)~16:58山形駅 |

|||||||||||||

|

濃い霧と北風の中出発する 山頂手前からミヤマウスユキソウの群落が見えてきて嬉しくなる。霧で灰白色の綿毛が濡れていて余計に清楚な姿を見せてくれる。ヒナウスユキソウという別名もあり、東北地方の山頂付近に多く咲くという。 |

ミヤマウスユキソウ |

||||||||||||

|

|

山頂付近の大群落 |

||||||||||||

|

霧に霞む登山道 |

一瞬、雲が流れ御影森山への稜線が見えてきた 山が見えていると進む方向がはっきりして安心できる |

||||||||||||

|

大朝日岳山頂もガスの中、間違って中ツル尾根に向かわないように山頂の標識盤で確認。山が見えていれば進む道は心配ないのだろうが、こんなに霧が濃いと慎重になる。平岩山方向に下る道はあちらこちらに踏み跡があって遠目に方向を確認しながら向かう。平岩山近くを歩いていると後ろから同宿で小屋を先に出ていた方が追い付いてきた。どうやら大朝日岳山頂で道を迷って中ツル尾根に下ったらしい。しばらく下っておかしいと思い「YAMAP」で確認して気づいて戻ったらしい。間違うものかな~?と思ってしまった。登ったり下ったりで御影森山に着いたのは8:50、まずは予定通りで大休憩。ここからは朝日鉱泉に下るだけ。先に休んでいたさっきの方と途中で追いぬいた方の三人でしばし雑談。ここでとんでもないことが起きてしまった。地図を開いて見ていたら、先にいた方が「お先に‥‥」と言って私の目の前を右に下山していった。私もと何も考えずに同じ方向に下ってしまった。10分くらい歩くと道が草に覆われるほどに。おかしいと思ったが急に霧が晴れて尾根の道であることを確認。しかし改めて地図を出して確認すると葉山や祝瓶山方向への道で会うことを知り愕然とする。間違った‥‥と思ったときに、下から鈴の音が聞こえてきた。先に出た方が再び「YAMAP」で確認して間違ったことを知って戻って来たという。私は「YAMAP」のソフトは知らないが、スマホの画面を見せてもらうと自分の居場所が御影森山への道にない。さらに山頂の三人目の方も同じ道を下ってきていた。なんと二人が連られて同じ道を下っていたのだ、こんなこともあるのだ。再び山頂に戻って息を整えて、改めて地図と下山道を確認。良く整備された道が足元から下っていた。確かに視界が無く標識もないのだが、どう考えても間違う道ではない。一人で来たのなら絶対間違うことはないはずだ。前の人に連られるという恐ろしい体験であった。 ところが、さらに恐ろしいものが待っていた、熊のフンである。大量の新しいフンが登山道に残っていた。獣臭はなかったが急いでそこを離れる。するとあちらこちらにフンが落ちている。前に二人歩いているので少しは安心だが、遭遇したらどう行動しようと思いながら鈴をガラガラ鳴らした。クロベの巨木の標識があったが水も底をついてきては寄る気力も失せる。相変わらずぶよやハエが纏わりついて煩わしく疲れを増幅する。やっと上倉山を越えて着いた水場でがぶ飲みする。ここの水もうまかったが朝日連峰は水場が多く、暑く疲れた体には大いに助かった。ここからまだかまだかと急な下山道が連続して疲れた足には厳しかった。それでも心配していた腰痛が出ないのはありがたかった。吊り橋を渡り鳥原山コースと合流、弘法清水でまた休んで朝日鉱泉に12時過ぎに到着した。

|

|||||||||||||

|

朝日川にかかる吊り橋を渡ると、鉱泉までもう少し |

朝日鉱泉の受付、登山バスと入浴のお願いをする |

||||||||||||

|

残念ながら登山中に大朝日岳の姿は見ることはできなかったが、山深い朝日連峰の一端を歩くことができた。晴れていれば山頂からうねうねとどこまでも続く巨大な山塊の朝日連峰を望むことができただろうが、それが無かったのは残念。それでもなにより名花ヒメサユリを見られたことは嬉しい限りだった。何とか腰痛も出ずに下山できたのは良かった。道迷いなど今までないことだったが、家に帰って早速「YAMAP」のソフトをインストールした。 |

|||||||||||||

|

7月8日(火) 蔵王登山

当初の予定では熊野岳から刈田峠を経て杉が峰、屏風岳、不忘山を縦走して白石スキー場に下り、弥次郎のバス停から白石駅に向かう予定でいた。蔵王温泉郷近くでクマが登山者を襲ったという情報もあって地蔵岳までロープウエイで登ることにしたが始発が8時半では、不忘山から下山して弥次郎から白石に向かうバスの時刻に間に合うかギリギリの計画となった。 山形駅前始発6:50、蔵王温泉郷着7:20。山麓は曇天だがロープウエイ駅の掲示板には山頂駅は快晴となっていて期待を抱かせる。地蔵山頂駅は標高1661m、もうこんなに登って来た。しかし見上げる地蔵山頂は雲がかかって視界全くなく、ガスの山頂は素通りし熊野岳に向かう。荒涼とした斜面の稜線に思いがけずコマクサの群落があった。先を急ぐ旅程なのだが写真に収めると途端に歩みは遅くなる。広い山頂を経て馬の背の稜線に下ると沢山の観光客でいっぱい。霧が流れるなか緑の御釜が眼下に見えている。刈田岳山頂はさらにすごい数の観光客で軽装の東南アジア系の方が殆どだった。

山形駅6:50‥‥(山交バス)‥‥7:26蔵王温泉BT~山麓駅8:30‥‥(ロープウエイ)‥‥8:55山頂駅~9:10地蔵岳~9:50熊野岳~10:25刈田岳~11:00南蔵王縦走路入口~11:50刈田岳~14:00山頂駅‥‥山麓駅~14:50蔵王温泉BT 15:20‥‥16:00山形駅17:06‥‥(仙山線)‥‥18:39仙台駅18:54‥‥(東北新幹線)‥‥20:12八戸駅 |

|||||||||||||

|

蔵王温泉郷を眼下に山麓駅(855m)から樹氷高原駅(1331m)へ |

高原駅から地蔵山頂駅(1661m)へ 地蔵山には雲がかかっている |

||||||||||||

|

熊野岳のコマクサ |

コマクサの群落 |

||||||||||||

|

イワカガミ |

ホテイラン |

ハクサンチドリ |

アオノツガザクラ |

||||||||||

|

刈田岳から熊野岳(1840m)を望む |

馬の背から刈田岳(1730m) |

||||||||||||

|

いよいよここから南蔵王の縦走路に向かう。ところが‥‥。山頂の標識は大黒天と刈田峠を示す。しばらくその方向に下るが一向にスカイラインを横切る気配がない。おかしいと思ってまた山頂に戻る。道が見つからないので社務所の神主に確認。改めて注意深く道を探すとハイマツの中に刈田峠への道を確認、ここで40分のロス。スカイラインを何度か横切ってやっと南蔵王の縦走路の看板に着いたのが11時。ここで改めて縦走路に踏み込むか検討。計画よりすでに1時間遅く、これでは予定の時間に弥次郎のバス停に着かない。急いでもまたへまする恐れもある。流れる雲に見え隠れする杉が峰や屏風岳が遠く大きく見えては、これでは縦走は無理だと思い断念。しばらく見え隠れする山々を眺めながら、また刈田岳に登り返した‥‥足が重かった。 |

|||||||||||||

|

蔵王のシンボル「御釜」 エメラルドグリーンで円形の火口湖 最大深度27m、幅325m、強酸性で生物棲めず、年々埋まっている |

杉が峰と屏風岳が見えているが、ここで縦走を断念する

天候も悪いし疲れもあるし、時間的にも厳しいし‥‥と、縦走路に踏み込む勇気は出なかった、山にはまた来られるし安全第一だと‥‥ |

||||||||||||

|

やっと刈田岳に戻り大休憩、情けなく虚しかった。徐々に雲行きが怪しくなってきて馬の背で雨が降り出した。傘を差して熊野岳避難小屋に逃げ込み雨具を着込む。結構な雨が降り続く中地蔵岳の巻き道からロープウェイ駅に向かう。せっかく蔵王に来たのだからと紅葉峠を越えて鳥兜山から下りようとも思ったが、雨のザンゲ坂は危ないのであきらめて楽な方を選んでしまった。 もともと南蔵王縦走の計画には無理があったと思う。蔵王温泉の出発も遅いし、不忘山を下りて白石スキー場からの弥次郎のバス停まで8㌔の歩きも長い。縦走路自体は素晴らしい展望の難しいコースではないのだが、時間的に無理にはめ込んだ厳しいものだった。刈田岳で道迷いしたのは致命的で、落ち着いて行動すれば何事もなかったはずである。迷ったことによる精神的なダメージもあり疲れが急に出てしまった。昨日の御影森山での迷いもあり考えさせられる登山となった。 |

|||||||||||||